Donatello può essere considerato il massimo scultore del Quattrocento, capace di utilizzare materiali quali marmo, la terracotta e il bronzo, raggiungendo straordinari effetti espressivi.

Amico di Filippo Brunelleschi, Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai più noto come Masaccio e Nanni di Banco (uno scultore nato probabilmente prima del 1390 e morto nel 1421, autore, ad esempio, dei Quattro Santi coronati, nella nicchia esterna di Orsanmichele a Firenze), Donato di Niccolò di Betto Bardi, famoso con il nome di Donatello, è nato nel 1368 a Firenze.

Alcune tra le opere di Donatello più importanti

Nel 1408 realizza il David, una scultura in marmo, che oggi si trova al Museo Nazionale del Bargello di Firenze,

originariamente previsto per il Duomo di Firenze. L’episodio biblico più famoso relativo a David è quello che lo vede combattere contro Golia, un gigante spaventoso. Il giovane David, capendo che in uno scontro diretto col gigante avrebbe avuto la peggio, riesce a trionfare grazie alla propria astuzia: il personaggio, infatti, è spesso utilizzato come simbolo della forza della ragione che riesce ad avere la meglio sulla violenza e la brutalità.

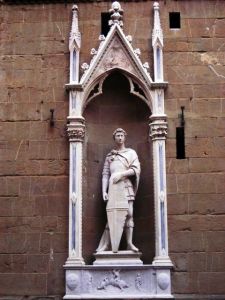

Nel 1417 realizza la statua di San Giorgio per una delle nicchie di Orsanmichele. Secondo quanto narrato ne La

Legenda Aurea, una raccolta agiografica (quindi relativa alla vita dei Santi) scritto da Jacopo da Varazze nella seconda metà del Duecento che costituisce un punto di riferimento imprescindibile per interpretare correttamente le scene sacre, San Giorgio riuscì nella difficile impresa di sconfiggere un drago che terrorizzava gli abitanti di un’intera città. La scelta dell’artista di rappresentarlo con i piedi ben saldi e un atteggiamento austero è perfettamente comprensibile; non pensiamo, però, che si tratti di una posa statica e bloccata, al contrario! Lo sguardo del Santo è fiero, rivolto dritto davanti a sé, come se stesse già concentrandosi prima di intraprendere una nuova avventura, infatti è ritratto nell’attimo che precede il suo famoso scontro con il drago. Il combattimento vero e proprio avviene nel rilievo alla base della statua ed è stato realizzato con una tecnica particolare che prende il nome di stiacciato. Esso consiste in un rilievo molto basso che non preclude, tuttavia, l’uso rigoroso della prospettiva centrale. L’edificio a destra e la grotta sulla sinistra, risultano perfettamente scorciati.

È databile al 1425-27 la formella che raffigura il Banchetto di Erode, prevista per il fonte battesimale del Battistero di Siena. In questa picccola formella quadrata, Donatello utilizza lo stiacciato solo per realizzare lo sfondo; le figure in primo piano, invece, presentano un aggetto maggiore. La scena è tragica: la testa del Battista, infatti, viene mostrata ad Erode, provocando lo shock dei convenuti. Erode, infatti, aveva una compagna di nome Erodiade la quale, a sua volta, aveva una figlia, Salomè. Erodiade nutriva sentimenti negativi per Giovanni Battista e appena potè, attuò la sua vendetta. Erode chiese a Salomè di danzare durante un banchetto, la madre Erodiade rispose assicurando che la figlia avrebbe acconsentito solo in cambio della morte di Giovanni. La formella, sebbene di dimensioni contenute (60 x 60 cm), rappresenta i tre momenti più importanti della vicenda. In primo piano troviamo il momento finale: la presentazione della testa di Giovanni Battista; in secondo piano si intravedono i musici alludendo al banchetto e alla famosa danza dei sette veli di Salomè; nell’ultima arcata, magistralmente realizzata con la tecnica dello stiacciato, è appena evocato il momento dell’uccisione, il più drammatico.

Intorno al 1443, Donatello realizza una scultura in bronzo dal titolo David- Mercurio, raffigurante un giovane uomo con ai piedi la testa mozzata del nemico appena sconfitto. La tecnica è raffinatissima e l’immagine efebica di questo ragazzo è uno dei riferimenti iconografici più famosi del David. La scultura potrebbe, tuttavia, anche riferirsi al dio greco Mercurio, protettore dei commerci, e la testa ai suoi piedi non sarebbe quindi quella dello spaventoso gigante Golia, ma di Argo.

Nel 1443 Donatello si trasferisce a Padova e vi rimane per circa dieci anni. Durante il suo soggiorno

padovano realizza molte opere tra le quali la statua equestre a Erasmo da Narni, noto come il Gattamelata. Di questo nobile condottiero viene proposta un’immagine idealizzata: ritto sul proprio cavallo e con indosso una robusta armatura, sembra impartire ordini ai propri uomini, come se si trovasse sul campo di battaglia in procinto di muovere l’offesa ai nemici. Ha un portamento fiero, volitivo e per la realizzazione di questa scultura i riferimenti che Donatello usò sono senz’altro quelli della Roma antica.

Dopo il soggiorno a Padova, Donatello torna a Firenze dove, però, il gusto dei committenti si è orientato verso forme pacate, armoniose e classicheggianti. Donatello, invece, ha maturato uno stile molto personale, che stride un po’ nel contesto fiorentino del tempo.

L’esempio migliore per testimoniare gli ultimi anni della sua vita è infatti la statua in legno policromo dal titolo Maddalena (1455) che rappresenta la donna ormai provata dai lunghi digiuni e da una vita misera, dopo aver vissuto in totale solitudine per i boschi, come si narra nella Legenda Aurea. La donna è rappresentata in piedi, gli occhi sono scavati, la figura è esile, le vesti strappate. In un momento in cui a Firenze predominava il gusto per un classicismo composto, equilibrato e prezioso, Donatello propone una scultura che fece scalpore, mostrando nel corpo e nel volto della Maddalena tutto il peso della sofferenza fisica e del dolore spirituale.

No Comments

Leave a comment Cancel