La storia dell’arte medievale in Italia inizia a Roma: è proprio lì che troviamo, già all’inizio del IV secolo, le avvisaglie che lasciano presagire la fine di un mondo e la conseguente nascita di uno nuovo.

L’Arco di Costantino Roma e l’inizio di un nuovo mondo

Tra le avvisaglie di questo passaggio epocale, possiamo certamente annoverare l’Arco di Costantino (fu imperatore dal 306 al 337 d.C.).

Fatto costruire nel 315 d.C. dai senatori romani per celebrare la vittoria di Costantino su Massenzio, l’arco presenta tre fornici ed è rivestito di numerosi pezzi di spoglio, inaugurando una pratica che avrà lunga fortuna nel Medioevo. Le parti di reimpiego sono state ricavate da altri monumenti romani che celebrano, a loro volta, precedenti trionfi imperiali di Marco Aurelio, Adriano e Traiano.

I bassorilievi realizzati appositamente per quest’arco sono quelli a nastro orizzontale che lo attraversano a mezza altezza, più o meno a livello dell’occhio dell’osservatore, e narrano sui quattro lati tutte le fasi della guerra: la partenza di Milano, l’assedio di Milano, la battaglia presso Ponte Milvio e il trionfo nel foro romano, tra cui l’Oratio e la Liberalitas, ossia il discorso di insediamento e l’elargizione di doni e premi.

Certamente il Medioevo produrrà un’arte le cui caratteristiche non sono interamente presenti nei bassorilievi di quest’arco, ma in esso si inizia a notare il passaggio di testimone tra due diverse concezioni dell’arte.

La distanza che intercorre tra il linguaggio dei pezzi di spoglio e quello delle sculture di epoca costantiniana, infatti, è evidente.

I pezzi di spoglio, sebbene appartengano a momenti storici diversi, si rifanno ad una concezione greco-romana dell’arte, intesa come mimesi. Unità di tempo, di spazio e di azione sono le loro caratteristiche fondamentali, che ci permettono di abbracciare con un solo sguardo l’intera scena.

I pezzi di epoca costantiniana sono, invece, popolati da personaggi che prescindono dalla questo modo di concepire e strutturare lo spazio.

Perché?

Le decorazioni dell’Arco di Costantino

Esaminiamo l’apparato decorativo dell’Arco grazie a questa immagine esplicativa. Iniziando dal Fronte Nord, quello verso il Colosseo, troviamo contrassegnati coi i numeri che vanno dall’1 all’8, bassorilievi di spoglio con le vicende dell’imperatore Marco Aurelio.

I tondi (numeri 9, 10, 11, 12) sono bassorilievi di spoglio con le vicende dell’imperatore Adriano, i fregi sottostanti (numeri 13 e 14) sono, invece di epoca costantiniana: l’ “Oratio” di Costantino a sinistra e la “Liberalitas” di Costantino a destra.

I tondi (numeri 9, 10, 11, 12) sono bassorilievi di spoglio con le vicende dell’imperatore Adriano, i fregi sottostanti (numeri 13 e 14) sono, invece di epoca costantiniana: l’ “Oratio” di Costantino a sinistra e la “Liberalitas” di Costantino a destra.

Sul fronte Sud possiamo notare altri bassorilievi (numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) con le vicende dell’imperatore Marco Aurelio; dal numero 9 al numero 12 altri con le vicende di Adriano, per terminare con due fregi costruiti ex-novo, di epoca costantiniana, rappresentanti a sinistra (num.13) la vittoria di Costantino a Susa e a destra (num. 14) la vittoria di Costantino presso Ponte Milvio.

Sul fronte Est, in alto (num. 1) è stato inserito un bassorilievo di spoglio con la vittoria di Marco Aurelio sui Daci, il tondo centrale (num. 2) è occupato da un bassorilievo di spoglio con il Sole e più in basso (num. 3) notiamo un fregio con il Trionfo di Costantino.

Il fronte Ovest ha la stessa struttura del precedente, dall’alto notiamo un altro bassorilievo di spoglio con la vittoria di Marco Aurelio sui Daci, nel tondo centrale il bassorilievo di spoglio con la Luna e in basso il fregio costantiniano con l’ingresso dell’imperatore da Porta Capena.

I rilievi dell’Arco di Costantino

Sul fronte Nord dell’Arco di Costantino, troviamo i fregi raffiguranti la “Liberalitas” e l’ “Oratio”. Osserviamo la Liberalitas.

I corpi vengono schiacciati entro due piani paralleli e ridotti a profili che sembrano sommamente sbozzati contro un fondale del tutto piatto. Le sequenze che si susseguono sono ritmiche e, soprattutto, paratattiche.

Non c’è unità scenica ma si ripetono schemi lineari: le figure umane (solo l’imperatore ha una dimensione maggiore in virtù della prospettiva gerarchica) si allineano in filari sovrapposti, tanto che ogni variazione ritmica risalta ai nostri occhi con la stessa prepotenza di un’assenza.

Perché a dei corpi liberi nello spazio, colti in azione con un unico colpo d’occhio, si preferiscono adesso degli schemi ripetitivi? Alla base di un cambiamento simile sta una nuova interpretazione dell’arte, che potremmo definire trascendente. Essa presuppone un atteggiamento creativo nei confronti del soggetto da rappresentare e non più puramente mimetico (ovvero di imitazione).

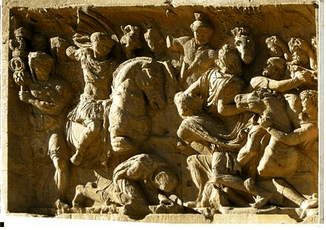

Confrontiamo questi due imponenti bassorilievi con un altro fregio dell’arco di Costantino, raffigurante la Vittoria di Traiano sui Daci.

È un bassorilievo risalente al II secolo. Originariamente si trattava di un unico pezzo che raccontava in successione quattro episodi distinti. Una volta smembrato, i quattro pezzi sono stati reimpiegati nell’arco di Costantino e questa scenasi trova sotto il fornice centrale. La battaglia viene rappresentata come se si trattasse di una fotografia: viene resa l’idea della concitazione accostando corpi ora distesi ora frontali, in sella e disarcionati, imploranti e trionfanti. Ogni singolo personaggio, però, è libero rispetto agli altri, tanto che se provassimo ad eliminarne uno l’equilibrio della scena rimarrebbe inalterato. Ciò, come abbiamo visto, non avveniva nei fregi di epoca costantiniana; in essi ogni minima variazione salta agli occhi immediatamente, perché l’equilibrio su cui si fonda la narrazione è di tipo ritmico.

No Comments

Leave a comment Cancel